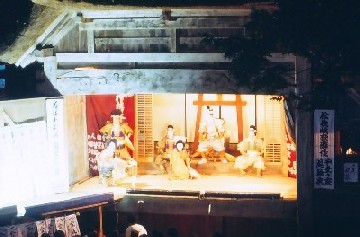

桧枝岐歌舞伎

冬の舞殿 鎮守様への奉納歌舞伎が上演されるこの舞殿(舞台)は、集落内に唯一残る萱葺き屋根の建物です。 |

春祭り 春祭り運がよければ満開の桜の頃に春の歌舞伎をご覧になれます。 |

|

夏祭り その昔、先祖が江戸で観劇した歌舞伎が、見よう見まねで伝えられ、以来親から子へと、260余年に渡り受け継がれてきた、村の大切な文化です。 毎年5月12日、8月18日、9月第一土曜日に 上演されています。 |

ますや、桜の間より窓を開けると舞殿が見えます。 |

|

移動開始→→→ |

→→→移動終了 |

左の写真は移築工事の様子を、桜の間より撮影したものです。 1981年、お客様の増加に伴い、観客席をより広く確保するために張り出し部を設け、”曳家”(ひきや)という方法で舞殿を後方に移築しました。 現在の舞殿は、後ろ半分(楽屋側)が境内の張り出し部に載るかたちになっておりますが、以前は張り出し部は無く、数メートル程お宮寄りにありました。 曳家:建物を解体せずに、ジャッキ・アップしてレールに載せ、ウインチ等により牽引して移築する工法。 |

牽引 |

土台 |

|

| 補足: | ”鎮守の森の神様”という意味で”鎮守様への奉納歌舞伎” と説明してまいりましたが、厳密には夏の祭りが鎮守神の例祭であり、春の祭りは愛宕神の例祭となります。 | ||

![]()